1987年1月6日、タイ南部のサムイ島でシロチョウ真珠の養殖を行っていた市村道明氏に思わぬ出来事が起こった。彼が1年以上前に核入れした真珠が、ピンポン玉ぐらいの大きさになって出てきたのである。直径40.2ミリメートル、重量27.65グラムの見たこともない巨大真珠。青色がかったシルバー色で光沢があり、月のクレーターのようなくぼみがあった。手にした当初、ああこんな石ころみたいな真珠ができてしまったと少しがっかりした。大き過ぎてジュエリーには使えないと思ったのである。しかし、ここまで大きいのは貴重と思い、大事にすることにした。

翌日、どうして知ったのか、タイのテレビ局がやってきて、市村氏と真珠の写真を撮って帰っていった(図版1)。タイのテレビや新聞で報道され、この巨大真珠は徐々に知られるようになっていった。この真珠こそが、後にギネスブックに世界一の大きさの養殖真珠として掲載され、「ビッグパール」と呼ばれることになる真珠であった。

図版1 タイ・サムイ島にて。タイのテレビ局が撮った市村道明氏とその真珠。

今日、日本人が作り、ギネスブックが認定した世界最大の養殖真珠があることはあまり知られていない。しかし、その事実は日本の真珠養殖史において誇るべき快挙だろう。市村氏はどのようにこの巨大真珠を作り上げたのだろう。その背景を探ってみよう。

南洋真珠養殖のレジェンド

実は市村氏は60年以上にわたってミャンマー、フィリピン、タイ、タヒチ、インドネシアなどで南洋真珠養殖に従事してきた南洋真珠養殖のレジェンドといえる人物である。1957年、鹿児島大学水産学部を卒業すると、高島真珠系列のサウスシー・パール社に就職し、さっそくビルマ(現ミャンマー)のメルギー諸島の無人島でシロチョウガイの養殖に従事することになった。サウスシー・パール社はビルマの会社との合弁企業を設立し、当時、唯一南洋に進出している真珠会社だった。市村氏はその無人島で技術者として過ごした。1962年、ビルマで軍事クーデターが起こり、養殖場が軍に接収された後は、フィリピンのミンダナオ島に移った。その後、タイのサムイ島に移動した。このサムイ島で巨大真珠が生まれたのである。

フィリピン・ミンダナオ島での真珠養殖でひらめいた!

市村氏たちはビルマの無人島から引き揚げた後、フィリピン・ミンダナオ島のサンボアンガに養殖場を置いた。ただ、ミンダナオ島の海域は、ビルマの海に比べると、シロチョウガイはそれほど豊富ではなく、しかも真珠の巻きが悪く、大粒真珠が作れなかった。なかなか思ったような真珠ができず、会社の経営も危うくなった。

そうした中、思いついたのが、「直入」を中心にすえる養殖法だった。「直入」とは真珠を取り出した後のパールサックを再利用する方法であり、二次的に真珠を作る方法だった。いつごろ始まったかは定かではないが、ビルマの養殖場でも行われていた。しかし、市村氏はこれを主体とした。まず5ミリの小さな核を挿入して3カ月ほどで真珠貝の中にパールサックを作らせる。その後、真珠となった核を取り出し、そのパールサックに今度は8~9ミリの核を挿入して、大きな真珠を作るのである。3カ月ほど養殖した真珠は大した真珠にならなかったが、パールサックを作らせるための呼び水として重要だった。大きな核を入れた後は2年間ほど養殖した。すると大粒の見事な真珠が作れるようになった。アイデアは突然やってくるもので、この方法がひらめいた時、まるで胃袋から火の玉が上がってきたような感覚だったと、市村氏は語っている。この真珠養殖法は「二段式」と呼ばれ、会社の経営を救った。その後、他の人も始めたが、市村氏自身は自分が最初に考案して開発し、真珠養殖に大いに寄与したと自負している。

ミンダナオ島の真珠養殖事業では、もうひとつ大きな問題があった。治安が異常に悪かったのである。当時はマルコス独裁政権の時代で、それに対抗してミンダナオ島ではイスラーム教徒の過激派組織が創設され、政府軍との武力衝突やテロが頻発するようになった。市村氏たちの作業場も鉄砲玉が飛び交う戦闘の舞台となり、さらに部下が身代金目的で誘拐された。部下はどうにか解放されたが、命の危険と隣り合わせの日々は続いていた。1976年、ミンダナオ島で巨大地震と津波が起こり、その影響も深刻で、ここを離れることにした。

別天地となったタイ・サムイ島の真珠養殖

次に向かったのが、タイだった。当初、プーケット島を拠点にしたが、天然のシロチョウガイが少なかったため、タイ東海域のサムイ島に移った。この時の日本人は市村氏を含めて3人だった。サムイ島はタイで三番目の大きさの島で、リゾート地として発展していた。市村氏たちはサムイ島南部の小島に作業場を作った。ビルマやフィリピンと比べると、信じられないくらい平和で、その平穏な生活にいささか拍子抜けする思いがあった。

サムイ島は治安がよかったが、問題はシロチョウガイがフィリピンよりも少なかったことだった。毎日挿核できるほど貝が集まらず、貝が一定数集まった時にまとめて挿核を実施した。貝は現地の人から買っていた。とにかく数少ない貝を有効利用しなければならない。市村氏は、ミンダナオ島で開発した「二段式」の真珠養殖法をさらに改善し、パールサックを何度も使い、貝の寿命が尽きるまで真珠を作ってもらう方法を実践した。1回限りの真珠養殖で貝を殺すのではないこの方法は、殺生を嫌う地元の仏教徒の人々に賞讃された。

世界最大の養殖真珠はギネスブックに掲載された

こうした真珠養殖法で、出てきたのがあの巨大な真珠だったのである。父の月命日に挿核し、出てきた日は母の誕生日で、人知を越えた何かを感じた。タイに移って数年後のことだった。市村氏によると、こうした真珠は作ろうと思っても作れるものではなく、さまざまな偶然が重なってできたものだった。市村氏は当初大き過ぎると思ったが、本当は真珠養殖で奮闘している市村氏への貝からの贈り物だったのかもしれない。

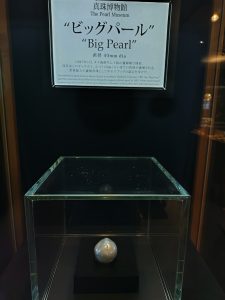

その後、この真珠のことはNHKでも報じられた。市村氏が東京に帰っていた時、ミキモトの重役がサウスシー・パール社に来て、NHKの映像が流れた日は御木本幸吉の命日だった、是非うちに売ってほしいと言われ、ミキモトへ売却した。ここでも人知を越えた何かがあった。その後、おそらくミキモトがギネスに申請し、1991年の『ギネスワールドレコード』に掲載された。世界最大のカリナン・ダイヤモンドや世界最大の天然真珠「アッラーの真珠」と同じページでの掲載だった。真珠の発見日は1987年ではなく、1年ずれており、会社からの売却だったため、市村氏の名前もなかったが、自分が作り上げた真珠が、ギネスにタイ・サムイ島沖で見つかった世界最大の養殖真珠として掲載されたのはこのうえなく誇らしく、嬉しいことだった。この真珠は、ミキモト真珠島の真珠博物館で「ビッグパール」として常設展示されている(図版2)。この真珠がいまでもギネスで一位を保持しているかどうかは、実はネット検索では出てこないが、ギネスに載った事実はかけがえのないものだろう。

図版2 市村氏の作った真珠は真珠 博物館に常設展示されている

市村氏はその後、サウスシー・パール社を辞め、南太平洋のタヒチ島、インドネシアのブートン島、フィリピンのパラワン島に移り、2018年まで真珠養殖に従事した。長い真珠養殖人生ではさまざまな苦労や困難、命の危険と隣り合わせの状況もあったが、海外で仕事を続けた理由は、市村氏によると、国内では作れない大きな南洋珠の生産に魅力を感じていたからだった。そして世界最大の真珠も作れてしまったのである。

このたび市村氏から話を聞くことができ、ここに記してお礼を申し上げる次第である。真珠博物館での「ビッグパール」展示の写真は、同博物館館長の松月清郎氏が撮って下さった。こちらもお礼を申し上げたい。ギネスの登録はおそらくミキモトのおかげだろう。いまでもこの真珠が大事に展示されているのは素敵なことで、この文章が、その背景に思いをはせる契機になれば幸いである。