南洋真珠養殖のパイオニア、サウスシー・パール社の真珠養殖場

前回の拙稿「パールワンダー13」では、南洋真珠養殖のレジェンド、市村道明氏がギネスブック掲載の世界最大の養殖真珠をタイのサムイ島で作り上げるまでの話を披露した。その市村氏の長い真珠養殖人生の最初の舞台がビルマ(現ミャンマー)の無人島だった。そこには戦後の南洋真珠養殖のパイオニアとなったサウスシー・パール社の養殖場があり、市村氏はこの会社の従業員だった。真珠養殖のための無人島暮らしとはどのようなものなのだろうか。それは今の私たちには想像もできない驚くべきものだった。

戦後初の南洋真珠養殖の地、ビルマのメルギー諸島

1957年、市村氏は鹿児島大学水産学部を卒業し、高島真珠系列のサウスシー・パール社に就職すると、すぐさまビルマのメルギー諸島の無人島でシロチョウガイの真珠養殖に従事することになった。サウスシー・パール社とビルマ・パール・フィッシング・アンド・カルチャー・シンジケートとの合弁企業が1954年に設立され、戦後初の南洋真珠養殖事業が実施されることになったのである。日本の真珠養殖技術非公開を打ち出した海外真珠三原則は1955年制定なので、まさにサウスシー・パール社の合弁事業の設立をきっかけに法律が整備されたのだった。

サウスシー・パール社の真珠養殖の拠点になったのが、当時はサー・ジェイ・マルコム島(現Pa Lel Kyun 島)と呼ばれていたメルギー諸島の一島だった。メルギー諸島はミャンマー本土の西側に位置し、800以上の島々が南北400キロにわたって拡がっているところである。この地方の中心は本土側のマグイという町であった。英語ではMerguiなので、まさにメルギーだが、日本人はマグイと呼んでいた。現在はMyeik(ミェイク)と呼ばれている。メルギー諸島はすでに明治時代からシロチョウガイの一大漁場として知られており、戦前は日本人ダイバーがやってきて真珠貝採取を行っていた。マグイにはこの地で死去した日本人の墓も100基ほど残っていた。

無人島マルコム島の真珠養殖場

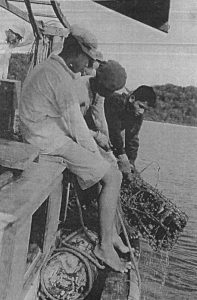

マルコム島はそのマグイから約150キロ離れており、一日かけて船で渡っていく。市村氏が赴任した時には、マルコム島ではすでに真珠養殖場が開設され、戦前、インドネシアのブートン島やパラオで真珠養殖を行っていた日本人技術者たちを中心に養殖事業が始まっていた。島には日本人のほか、60人前後のビルマ人従業員(写真1)とその家族、インド人などの従業員もいた。日本人の技術者は5人ほど、さらに潜水作業を専門にする契約社員のダイバーも10人前後いた。彼らの仕事はマルコム島南方の深い海の底からシロチョウガイを採取することと、島付近の養殖場に核入れした貝を並べていくことなどだった。ダイバーのほとんどは和歌山県出身者で、彼らはヘルメットつきの潜水服を着て海に潜っていた(写真2)。

写真1:ビルマの伝統衣装ロンジ-を着た現地従業員たち。休日風景 ©市村道明

写真2:シロチョウガイ採取の日本人ダイバー ©市村道明

真珠養殖に最適の環境

挿核作業はドア付きの部屋の中で秘密裡で行われていた。市村氏も当初は中に入れてもらえず、2~3年が過ぎてやっと挿核を担えるようになった。ビルマの海域は真珠養殖に最適の環境だった。シロチョウガイはダイバーたちの潜水のおかげで容易に集めることができた。しかも、貝の成長が早く、6ミリメートルぐらいの核を使い、3年を経て浜揚げすると、10ミリメートル以上の真円真珠ができていた。ミャンマーのシロチョウ真珠はいまでは金色が人気だが、当時は白が出るよう注意していた。マルコム島は、熱帯の海で世界最大の真珠貝を使って見事な真珠を作ってみたいという技術者の夢をかなえる場所であった(写真3)。

写真3:貝掃除のために放養中の真珠貝を引き揚げる。©市村道明

無人島での想像を超える暮らし

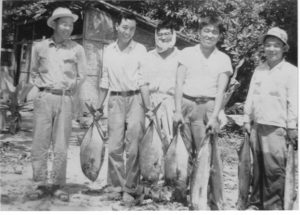

無人島には無人島ならではの暮らしがあった。作業場はラグーンの上に杭を打ち込み、自分たちで作っていた。住居はトタン屋根の簡素なもので、自家発電を持ち込んでいた。ただ、朝2時間、夜4時間の一日6時間しか使えず、夜はすることがないので早く寝た。冷蔵庫も稼働時間が短いため、ビールは美味しくなく、焼酎やウイスキーなどをよく飲んだ。メインの食事は、自分たちで釣った魚だった(写真4)。刺身は毎日食べていたが、飽きなかった。雨季になって外海が荒れだすと、浅瀬にブリの大群があがって来ることがあった。そうなると、仕事よりもまずブリのつかみ取りが優先事項となった。乾季になると島唯一の井戸の水位が下がり、水は塩辛くなっていった。共同浴場などはなく、バケツにお湯を入れて体を洗っていた。

写真4:作業後は魚釣りに行き、釣果は刺身になる。左から二番目が市村氏 ©市村道明

マルコム島は周囲わずか4キロメートルの小島で、居住区の外は原生林が拡がっていた。天を衝くような巨木がそびえ、ここで迷ったら死しかないと思わせる深い樹海だった。居住区にはコブラや3~5メートルもあるニシキヘビが来ることがあった。ニシキヘビはしばしば飼い犬を襲いにきた。ニシキヘビが子犬を丸呑みすると、消化のため一週間ぐらいは動かない。ビルマ人たちはその時を狙って仕留め、ヘビをさばいてビルマカレーを作るのである。ヘビは美味しいと聞いていたが、市村氏には寒天のような触感に思われた。

日曜日に島を探険したり、蝶や貝を集めるのは楽しかったが、養殖場には娯楽施設はなく、基本的にすることがなかった。しかも、ビルマの治安の悪さから島からの移動は厳禁で、他の地域への旅行や行楽などは行えなかった。養殖場以外の人との接触はなく、まさに無人島に島流しになったようものだった。

ビルマの南洋真珠は世界を魅了

ただ、こうした過酷な暮らしの中で市村氏たちが作り上げたシロチョウ真珠は光沢、大きさが素晴らしく、重さ一匁の価格はアコヤ真珠の60倍から100倍になった。できた真珠はまずその総価格がビルマの首都ラングーンなどで査定され、その価格の半分が公正にビルマに支払われた。そして、真珠はすべて東京に運ばれて販売された。海外真珠三原則は厳密に守られており、ビルマ側も利益の折半に満足で文句は出なかった。世界を魅了したビルマ・メルギー諸島の真珠は、することのない熱帯雨林の無人島で島流しの気分を感じながら、地道な作業を繰り返す技術者たちがいてこそなされたものだった。

ビルマで軍事クーデターが勃発

ビルマの海は真珠養殖にとって理想的だったが、問題は治安だった。市村氏の来島以前に反政府ゲリラの襲撃があり、以来、5~6人の政府軍兵士が常駐するようになっていた。1962年にビルマ国軍による軍事クーデターが勃発し、外国資本の企業は国有化されることになった。これまで養殖場を警備してくれていたビルマの政府軍兵士が今度は真珠養殖場を接収し、外国人を国外に追放した。こうして市村氏もビルマを離れることになった。その後、フィリピンやタイなどで養殖事業を行ったが、ビルマほど貝が大量に採れ、真珠の巻きが素晴らしい海域には出会わなかった。

今日のマルコム島

今日、マルコム島は、Pa Lei Kyun 島、別名パール・アイランドと呼ばれるようになり、国営のミャンマー・パール・エンタープライズ社が真珠養殖を行っている。真珠養殖はこの島だけでなく、メルギー諸島の他の島々でも行われている。シロチョウガイのゴールド・リップを生かして金色の大粒真珠が作られ、それらは新たな憧れの真珠となった。

ただ、ミャンマーは2021年のクーデターで再び軍事政権となり、民間人への弾圧も激しくなっている。国際社会はシロチョウ真珠養殖が軍事政権の資金源となっていると指摘し、ミャンマー・パール・エンタープライズ社なども非難の対象となっている。シロチョウ真珠養殖が世界的な懸念と倫理的関心を引き起こす中、日本のサウスシー・パール社の真珠養殖ははるか昔の遠い出来事となった。しかし、私たち日本人は、市村氏のような方からその貴重な体験談を聞くことで、いまも世界を魅了するミャンマーの南洋真珠は、無人島の単調な環境下で地道に作業をしてきた人たちによって切り開かれたことを認識し、日本人の活躍の記録を残していく必要があるだろう。