「孔あけ時の真珠層われ・珠われ」

お取引業者様から「珠の孔あけをしようとした際、孔が開けづらく真珠層にわれが発生し、またそのうち1個は真珠自体が割れてしまったため原因を調べて欲しい」とのご依頼がありましたので観察結果を報告します。

1、商品データ

形 状:ホワイト系真珠 散珠 (計11個 内1個は破断)

サイズ:6.0-6.9mm

2、観察・結果

全ての珠に孔口から発生する目視で確認可能な真珠層のわれが認められます(図1)。

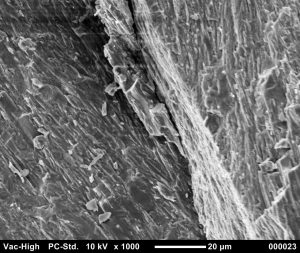

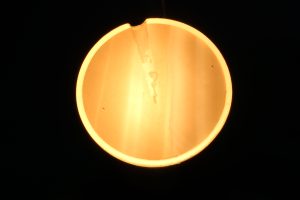

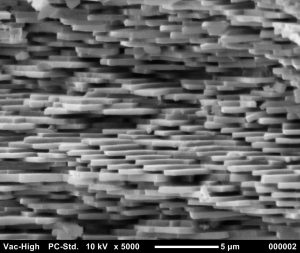

それらの珠の数個を切断し、光透過法により観察したところ様々な方向への核われと思われる亀裂が見られました(図2)。核の破断面を電子顕微鏡観察すると「交差板構造」と思われる構造を確認しました(図3)。淡水産二枚貝から作られる核では、断面はほぼ平行な縞模様が確認され(図4)、核われは層に沿ってほぼ直線的に発生します。また、断面の電子顕微鏡観察では真珠層構造(図5)が確認できます。

さらに、マンガンの含有量が「海水産は少なく、淡水産は多い」という違いがあるため、当該真珠核の「蛍光X線元素分析」を行い、マンガンは検出されず海水産であることを確認しました。

図1 依頼真珠

図2 当該真珠断面

図3 当該真珠断面電子顕微鏡画像(×1000)

図4 淡水産二枚貝核断面

図5 淡水産二枚貝核の断面電子顕微鏡画像(×5000)

3、まとめ

上記の観察・検査の結果により、今回の真珠に使用されている核は「交差板構造」の海水産貝殻を使用したとものと考えます。現況より今回ご依頼の真珠はシャコガイ核を用いたと推定されます。

真珠養殖では淡水産イシガイ科のドブガイ(通称)から作られる核を使用しますが、まれに海水産貝(シャコガイ)から作られる核を使用している場合があります。

シャコガイ核は「交差板構造」のため非常に硬く、ドリルでの孔あけ時にドリルの先端と核が擦れ合い高温の摩擦熱が発生し、核と真珠層の熱に対する膨張率の違い等から、層われや真珠自体がわれる、さらに針先が熱を持って折れるなどの不具合が生じる事があります。淡水産核は核と真珠層が共に同じ「真珠層構造」であるため、通常では摩擦熱による層われは少ないと考えられます。

※内容、画像ともに当時のまま